Sommaire

Introduction

Située en région wallonne, dans la province de Luxembourg, la commune de Hotton est réputée pour son patrimoine naturel et ses paysages verdoyants. Ce cadre rural, associé à une gestion active des forêts communales, a permis à la commune de s’engager dans des projets ambitieux en matière de transition énergétique.

Contexte et mise en place du réseau de chaleur bois

Le réseau de chaleur bois de la commune de Hotton a été mis en service en 2015. Il s’inscrit dans une stratégie globale d’optimisation énergétique et de réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments communaux. Les principaux objectifs de ce projet étaient les suivants :

- Promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable, notamment le bois issu des forêts locales, afin de tirer parti des ressources disponibles de manière durable.

- Réduire les émissions de CO₂, en remplaçant les anciennes chaudières au mazout par une solution moins polluante.

- Améliorer l’indépendance énergétique de la commune, grâce à une gestion locale du combustible bois.

- Rationaliser les coûts énergétiques des infrastructures communales en mutualisant la production et la distribution de chaleur.

Dans cette optique, le réseau alimente aujourd’hui plusieurs bâtiments communaux ainsi qu’un bâtiment privé, illustrant l’effort collectif de la commune pour intégrer des solutions énergétiques innovantes et écologiques dans son fonctionnement quotidien.

Description technique du réseau

La chaudière bois – Köb Pyrot

Type et caractéristiques de la chaudière bois

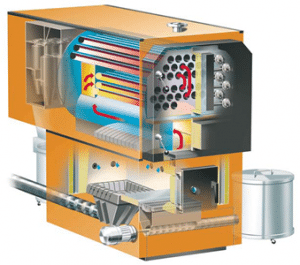

La chaudière principale utilisée pour le réseau de chaleur de Hotton est une chaudière biomasse Köb Pyrot, réputée pour sa capacité à brûler des plaquettes de bois de manière efficace. Il s’agit d’une chaudière modulante, dont la puissance varie entre 100 et 400 kW, permettant une certaine flexibilité dans la gestion de la demande énergétique.

Cette chaudière est alimentée via un système de raclettes dans le silo, qui dirige les plaquettes de bois vers une vis sans fin. Ce dernier tronçon assure un transfert fluide du combustible vers la chambre de combustion. Pour garantir une performance optimale, le bois utilisé doit être calibré avec une granulométrie précise, entre 3 et 5 cm, et une humidité maîtrisée.

Problèmes liés au surdimensionnement

Un des principaux défis rencontrés est le surdimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins réels du réseau. Bien que sa capacité maximale atteigne 400 kW, elle fonctionne rarement à pleine puissance. En réalité, la demande énergétique ne dépasse souvent pas 100 kW, même en période de forte consommation. Cette situation engendre plusieurs problèmes :

- Encrassement accru : À basse puissance, la chaudière produit plus de dépôts de suies, réduisant son rendement.

- Surconsommation de mazout : Lorsque la chaudière bois tombe en panne ou nécessite un entretien, la chaudière de secours au mazout prend automatiquement le relais. Cela engendre une dépendance énergétique plus importante que prévu et des coûts additionnels.

- Diminution de la durée de vie de l’équipement : Le fonctionnement fréquent à faible puissance, associé à un entretien intensif, accélère l’usure des composants.

Fonctionnement et entretien

La chaudière Köb Pyrot est équipée d’un système de descendrage automatique, qui permet d’évacuer les cendres excédentaires du foyer. Cependant, ce mécanisme ne suffit pas à éliminer tous les dépôts, notamment au niveau des échangeurs de chaleur. Ainsi, un entretien manuel complet est nécessaire toutes les 6 semaines pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Cet entretien inclut :

- L’arrêt complet de la chaudière pour permettre un refroidissement.

- Le nettoyage approfondi des tubes d’échangeurs et des parties internes.

- Le contrôle et l’ajustement du système d’alimentation (vis sans fin et raclettes).

Ce processus nécessite l’intervention de deux personnes pendant une durée de 2 à 4 heures. Pendant ces périodes d’entretien, la chaudière au mazout assure l’approvisionnement en chaleur, ce qui contribue à l’augmentation des consommations fossiles

Le réseau de distribution

Le réseau de chaleur de Hotton dessert 7 bâtiments communaux et 1 bâtiment privé. Parmi les bâtiments communaux, on retrouve :

- La maison communale, où sont centralisées les activités administratives ;

- Le centre sportif, qui représente le plus grand volume chauffé et comprend également la production d’eau chaude sanitaire pour les installations sportives ;

- L’école communale, qui assure le chauffage des salles de classe et espaces annexes ;

- D’autres bâtiments relevant de l’administration communale, tels que des bureaux ou locaux techniques.

Au total, ces bâtiments communaux couvrent une surface chauffée d’environ 6 000 m². Le bâtiment privé connecté au réseau, une résidence, contribue également à l’exploitation globale, mais sa surface exacte n’a pas été confirmée.

Caractéristiques techniques du réseau

Le réseau de distribution est conçu pour acheminer la chaleur produite par la chaudière bois vers l’ensemble des bâtiments raccordés. Voici les principales caractéristiques :

- Un réseau d’eau chaude partant à une température 70-80°C.

- Distance : La longueur totale du réseau est estimée à plusieurs centaines de mètres, reliant efficacement les points de production et de consommation.

- Pertes thermiques : Malgré une isolation des conduites, des pertes thermiques significatives ont été constatées, en particulier sur les sections les plus éloignées de la chaudière. Cela peut s’expliquer par des problèmes d’isolation des canalisations ou un dimensionnement inadapté.

Points de vigilance

L’intégration du centre sportif, avec sa forte consommation de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, représente une charge importante pour le réseau. La gestion de cette demande, combinée aux pertes thermiques sur le réseau, exerce une pression sur la chaudière et contribue à une surconsommation en cas de dysfonctionnement ou de maintenance.

Ce réseau de distribution, bien qu’il permette de centraliser l’approvisionnement en énergie renouvelable pour plusieurs bâtiments stratégiques, montre les défis liés à une conception optimale. Les pertes thermiques et les besoins énergétiques spécifiques de certains bâtiments, comme le centre sportif, doivent être mieux intégrés pour maximiser l’efficacité du système.

Les systèmes complémentaires

La chaudière mazout

Afin d’assurer une continuité dans l’approvisionnement en chaleur, notamment en cas de panne, de maintenance ou de pic de demande, le réseau de chaleur est équipé d’une chaudière mazout de secours. Ce système complémentaire joue un rôle stratégique en théorie, car il devrait permettre :

- La fiabilité du réseau : Garantir un fonctionnement continu même si la chaudière bois est temporairement indisponible.

- La gestion des pointes de consommation : lors des périodes de grand froid ou en cas de besoins énergétiques exceptionnels, la chaudière mazout devrait fournir un soutien temporaire en apportant une capacité supplémentaire.

Cependant, bien que l’objectif initial soit de limiter l’utilisation de la chaudière mazout pour rester en conformité avec les ambitions environnementales du réseau de chaleur, la réalité diffère. En pratique, la chaudière mazout fonctionne quasi en continu, ce qui s’éloigne des objectifs initiaux du projet. Cette situation peut être attribuée à plusieurs facteurs :

- Le surdimensionnement de la chaudière bois : Cela entraîne des dysfonctionnements ou une inefficacité qui nécessite un soutien constant du mazout.

- Une gestion complexe des pics de demande : Dans certaines configurations, la chaudière bois seule ne suffit pas à répondre aux besoins énergétiques, notamment pour des bâtiments comme le centre sportif.

- Des contraintes opérationnelles : La maintenance fréquente ou les limites techniques du système bois favorisent l’utilisation prolongée de la chaudière mazout.

Cette situation met en évidence l’importance de mieux adapter les équipements aux besoins réels et d’optimiser leur fonctionnement pour atteindre les objectifs fixés en matière de performance énergétique.

Les panneaux solaires thermiques

En complément de la chaudière bois, certains bâtiments communaux sont équipés de panneaux solaires, combinant des panneaux thermiques et photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques génèrent de l’électricité, qui est utilisée pour alimenter les systèmes de fonctionnement du réseau de chaleur, tels que la chaudière et les équipements de distribution. Cela allège en partie la charge énergétique globale et contribue à réduire la dépendance au réseau électrique externe. Cette combinaison optimise l’utilisation des énergies renouvelables tout en renforçant l’autonomie énergétique des bâtiments communaux.

Gestion et maintenance du réseau de chaleur

Approvisionnement en bois

Le combustible principal du réseau, les plaquettes de bois, provient essentiellement de ressources locales. Cette proximité permet de limiter l’impact environnemental lié au transport tout en favorisant une économie circulaire dans la région.

Qualité des plaquettes : Les plaquettes sont tamisées pour retirer les particules fines, qui pourraient provoquer des problèmes de combustion ou de bourrages dans la chaudière. La qualité du bois est primordiale pour garantir un fonctionnement optimal, avec une humidité contrôlée pour éviter une baisse de rendement.

Quantité consommée : Le réseau consomme environ 200 tonnes de plaquettes par an.

Maintenance et entretien

La maintenance du réseau est un point crucial pour garantir sa performance et sa longévité. Plusieurs interventions récurrentes et coûts liés à l’entretien ont été identifiés :

Problèmes techniques fréquents :

- Bourrages dans le système d’alimentation des plaquettes, nécessitant des interventions manuelles.

- Circulateurs défaillants, entraînant des pannes dans la distribution de chaleur.

- Dysfonctionnements des raclettes au niveau du silo, affectant l’approvisionnement continu de la chaudière.

- Les sous-stations des bâtiments desservis requièrent un entretien régulier pour éliminer les boues qui s’accumulent dans les circuits. Les désemboueurs sont essentiels pour maintenir l’efficacité du réseau et prévenir les pannes.

Système d’alimentation via raclettes qui amène régulièrement des bourrages

Temps et coût des interventions : Les équipes de maintenance doivent intervenir fréquemment pour résoudre ces problèmes, ce qui engendre des coûts significatifs, tant en main-d’œuvre qu’en pièces de rechange. Cela représente une charge non négligeable pour la commune.

Impact économique : évaluer les coûts et les opportunités

Le réseau de chaleur bois de Hotton représente un investissement majeur pour la commune, mais ses coûts et ses bénéfices doivent être examinés à plusieurs niveaux afin de comprendre son impact global et ses perspectives d’optimisation.

Coûts d’installation et d’entretien annuel

- Coût initial d’installation : Le réseau de chaleur a nécessité un investissement important pour mettre en place l’infrastructure, incluant la chaudière, les réseaux de distribution, les sous-stations, et le silo à bois. Bien que le coût exact ne soit pas détaillé ici, il s’agit typiquement d’un investissement à long terme avec un retour sur plusieurs décennies.

- Entretien annuel : Le coût moyen de maintenance et d’exploitation du réseau est estimé à 29 000 € par an (montant pour l’année 2024). Ce budget global inclut plusieurs postes clés :

- Broyage du bois : Représente environ 10 000 € par an. Cette opération est réalisée par une société externe qui assure la transformation du bois en plaquettes prêtes à être utilisées dans la chaudière.

- Consommation de mazout : Avec un coût d’environ 14 500 € par an, le mazout pour la chaudière de secours constitue un poste de dépense majeur, en raison de son utilisation plus fréquente que prévu.

- Entretien et maintenance du matériel : Cela inclut les travaux nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des équipements, comme la chaudière, les circulateurs, et le système de distribution.

- Gestion de la qualité de l’eau : Les dépenses liées à l’utilisation de désemboueurs et au contrôle de l’eau circulant dans le réseau pour éviter les dépôts et la corrosion.

- Remplacement d’équipements et réparation de pannes : Les coûts englobent le remplacement des pièces usées ou défaillantes, ainsi que la réparation des bourrages ou des problèmes mécaniques.

- Consommation d’électricité : Alimenter les systèmes de distribution, les circulateurs, et d’autres équipements du réseau génère également des frais non négligeables.

Ces différents postes montrent que le broyage et le mazout représentent à eux seuls près de 85 % des coûts d’entretien. Une meilleure optimisation de ces deux éléments pourrait donc réduire significativement les dépenses annuelles. Ces coûts annuels, bien que significatifs, restent maîtrisés par rapport aux économies potentielles en termes d’énergie fossile.

L’impact économique du réseau de chaleur bois repose sur un équilibre entre des coûts d’exploitation maîtrisés et une réduction maximale des dépenses en énergies fossiles. Avec des améliorations techniques et une possible extension du réseau, la commune de Hotton pourrait renforcer les avantages économiques de son investissement tout en poursuivant ses objectifs environnementaux.

Perspectives futures

L’avenir du réseau de chaleur passe par l’intégration de solutions énergétiques innovantes pour améliorer son efficacité et réduire ses coûts. Voici quelques pistes d’amélioration :

- Dissociation de l’eau chaude sanitaire du centre sportif :

Actuellement, le réseau reste actif toute l’année pour répondre à la demande d’eau chaude sanitaire des douches du centre sportif. Une alternative serait d’installer un système de pompe à chaleur dédiée, spécifique à la production d’eau chaude sanitaire pour ce bâtiment.- Cela permettrait de réduire la charge du réseau pendant les mois d’été, où les besoins en chauffage sont inexistants.

- Une fois ce système en place, il serait même envisageable de couper complètement le réseau pendant les périodes estivales, entraînant une baisse significative de la consommation énergétique globale.

- Rôle des panneaux solaires thermiques :

L’installation de panneaux solaires thermiques supplémentaires pourrait également jouer un rôle important. Ils permettraient une production quasi autonome d’eau chaude sanitaire pour le centre sportif, diminuant ainsi leur dépendance au réseau principal. - Pompes à chaleur locales pour les bâtiments périphériques :

Certaines infrastructures pourraient être équipées de pompes à chaleur autonomes pour répondre à leurs besoins spécifiques, réduisant ainsi leur charge sur le réseau principal. Cette approche pourrait être particulièrement pertinente pour les bâtiments plus éloignés du réseau ou ayant des besoins plus importants.

Ces innovations permettraient non seulement d’optimiser les performances énergétiques du réseau, mais aussi de prolonger la durée de vie des équipements. En parallèle, elles offriraient une flexibilité accrue pour répondre aux variations de consommation et aux évolutions des besoins à long terme.

Conclusion

Le réseau de chaleur bois de Hotton est un projet ambitieux qui s’inscrit pleinement dans une dynamique de transition énergétique locale. Grâce à l’utilisation d’une chaudière bois modulante et à un approvisionnement en plaquettes locales, ce réseau contribue à réduire les émissions de CO₂ tout en valorisant une ressource renouvelable et disponible dans la région. Néanmoins, le fonctionnement du réseau met en lumière des défis persistants, notamment liés à la régulation thermique, au monitoring des performances, et à certains problèmes techniques récurrents comme le surdimensionnement de la chaudière ou les bourrages.

L’intégration de systèmes complémentaires, comme une chaudière mazout de secours et des panneaux solaires thermiques, offre une flexibilité précieuse mais révèle également des points d’amélioration. En particulier, la forte dépendance au mazout en dehors des périodes de chauffage montre qu’il reste des marges importantes pour optimiser le fonctionnement du réseau et minimiser son impact environnemental.

L’avenir de ce projet repose sur des innovations technologiques et des ajustements stratégiques. Parmi elles, la dissociation de l’eau chaude sanitaire du centre sportif à l’aide d’une pompe à chaleur dédiée, la mise en place d’un système de monitoring plus précis, ou de panneaux photovoltaïques supplémentaires, pourraient considérablement améliorer la durabilité et l’efficacité du réseau. Ces évolutions permettraient également de mieux répondre aux besoins saisonniers et de réduire les coûts opérationnels.

Enfin, les perspectives de collaboration avec d’autres communes, comme Libin ou Marloie, ouvrent la voie à un partage des bonnes pratiques et à une mutualisation des solutions énergétiques durables. Ainsi, le réseau de chaleur de Hotton illustre non seulement un engagement concret en faveur de la transition énergétique, mais aussi le potentiel des collectivités locales à innover et à s’adapter.

[…] Lire l’étude de cas complète sur le réseau de chaleur bois de Hotton […]