Sommaire

Préambule – 2025

La Révolution Numérique : Du Modèle Statique à l’Optimisation Dynamique

Le Nouveau Visage de la Production de Froid (et de Chaud)

Un Changement de Paradigme : L’Ère du Passif et de l’Intégré

Introduction

Pour comprendre l’évolution des températures dans un local climatisé, il est utile de se créer mentalement un modèle de fonctionnement thermique.

Simulation d’un local “aveugle”

Partons d’un exemple simple : un local sans fenêtre, chauffé en journée par des apports internes et refroidi par une ventilation d’air à 16°C.

Hypothèses

- Le local fait 3,5 x 4 x 2,8 de hauteur, soit un volume de 39 m3.

- Les apports sont fixés à 600 Watts de 8h00 à 18h00.

- Une ventilation permanente (jour et nuit) apporte 150 m3 d’air à 16°C, soit un renouvellement horaire de 3,8 (ce qui est plutôt élevé pour un apport de ventilation mais faible pour un apport frigorifique de climatisation). Cela représente un refroidissement de 400 Watts si l’ambiance est à 24°C, ou de 200 Watts si l’ambiance est à 20°C.

Deux types de parois sont étudiées, afin de visualiser l’impact de l’inertie des parois sur la température intérieure.

Variante 1 : local de forte inertie

On considère un sol en béton, des murs en maçonnerie recouverts de plafonnage, un faux plafond en matériau isolant.

La température opérative est la moyenne entre la température de l’air et celle de la surface des parois. Elle correspond à la température ressentie par les occupants. De plus, on peut en déduire l’allure de la température de surface des parois. Ainsi, puisque la température opérative est 0,6°C plus froide que l’air lors de la montée en température, on en déduit que la température de surface des parois est 1,2°C plus froide.

Il est intéressant de visualiser l’allure de la T° de l’air : en période de refroidissement, elle tend à descendre vers les 16°C donnés par l’air neuf, mais cette descente est freinée par les parois qui sont chaudes et qui transfèrent de la chaleur vers l’ambiance. L’air “cale” à 1,2°C de la température moyenne des parois.

Une fois 8h00 du matin, l’équilibre s’inverse : les apports dépassent le refroidissement. Sans inertie, l’air monte brusquement en température jusqu’à ce que ce même écart de 1,2°C apparaisse entre air et paroi, la paroi refroidissant cette fois l’ambiance.

À noter qu’en supprimant le faux plafond et en laissant l’air en contact direct avec le béton, la température maximale atteinte par l’air serait de 23°C, contre 23,5°C ici.

Variante 2 : local de faible inertie

Dans le même volume, on considère cette fois un sol en béton recouvert par 0,5 cm de tapis, des parois légères de 8 cm d’isolant recouvertes de 1,5 cm plafonnage, un faux plafond en matériau isolant.

Les parois ne présentent presque plus de masse thermique. L’air est cette fois “plus libre” de monter ou descendre en fonction des variations de charge et entraîne avec lui les fines parois. La température maximale monte à 25°C, contre 23,5°C dans le cas précédent.

Quel modèle thermique équivalent ?

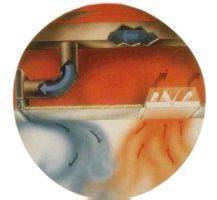

Pour représenter cette évolution des températures, on peut imaginer le modèle suivant très simplifié :

Les apports sont communiqués à l’air du local; celui-ci échange par convection vers la surface des parois; le cœur de la paroi voit sa température lentement évoluer.

Remarque : en pratique, une part des apports internes est donnée par rayonnement direct vers les parois.

On en déduit une évolution des températures suivantes :

Cela correspond assez bien à la réalité lorsque l’apport frigorifique est donné par l’air. Par contre, une climatisation par plafonds froids entraînerait un transfert direct du froid par rayonnement vers les parois et donc une meilleure stabilisation de la température de l’air.

Le cas d’un apport solaire supplémentaire

Les locaux climatisés sont souvent soumis à des apports internes importants par les vitrages. Dans ce cas, le soleil ne chauffe pas l’air, il chauffe d’abord les parois (essentiellement le sol) qui restituent ensuite cette chaleur vers l’air par convection et vers les autres parois par rayonnement.

L’impact de l’inertie des parois est dans ce cas encore amplifié : si la paroi “touchée” par le soleil est absorbante (couleur foncée) et de forte inertie (béton), elle va accumuler la chaleur sans monter en température, et donc limiter le transfert de chaleur par convection vers l’air.

La présence de tapis au sol des bureaux génère donc plus facilement une montée en température de l’air des bureaux ensoleillés… Le mouvement convectif est encouragé par la vitre dont la température monte à … 30°C … par absorption partielle du rayonnement solaire.

Conclusions

- Les charges sont apportées au local, partiellement par rayonnement, partiellement par convection.

- Dans tous les cas, l’inertie des parois permet une stabilisation de la température de l’air.

- Un apport frigorifique par rayonnement (plafonds froids) permet une stabilisation de la température de l’air similaire à celle obtenue par une inertie plus forte.

- A la limite, un refroidissement du plancher par une circulation d’eau froide dans le plancher permettrait une captation directe des apports solaires… mais le risque d’inconfort aux pieds des occupants est présent…

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.