Sommaire

Introduction : un outil au cœur de la décarbonation

La transition énergétique impose une refonte profonde de nos modes de consommation, et le chauffage des bâtiments, qui représente une part significative de la demande énergétique, est au premier plan de cette transformation.

Dans ce contexte, les réseaux de chaleur, ou chauffage urbain, émergent comme une solution collective et durable pour remplacer les énergies fossiles. En mutualisant la production de chaleur à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, ils permettent de valoriser des sources d’énergie renouvelable et de récupération (biomasse, géothermie, chaleur fatale industrielle) qui seraient autrement inaccessibles à l’échelle individuelle. Un webinaire organisé en octobre 2025 par la fédération environnementale CANOPEA a permis de faire le point sur les enjeux, les défis et le potentiel de cette technologie, particulièrement en Wallonie.

Le réseau de chaleur, comment ça marche ?

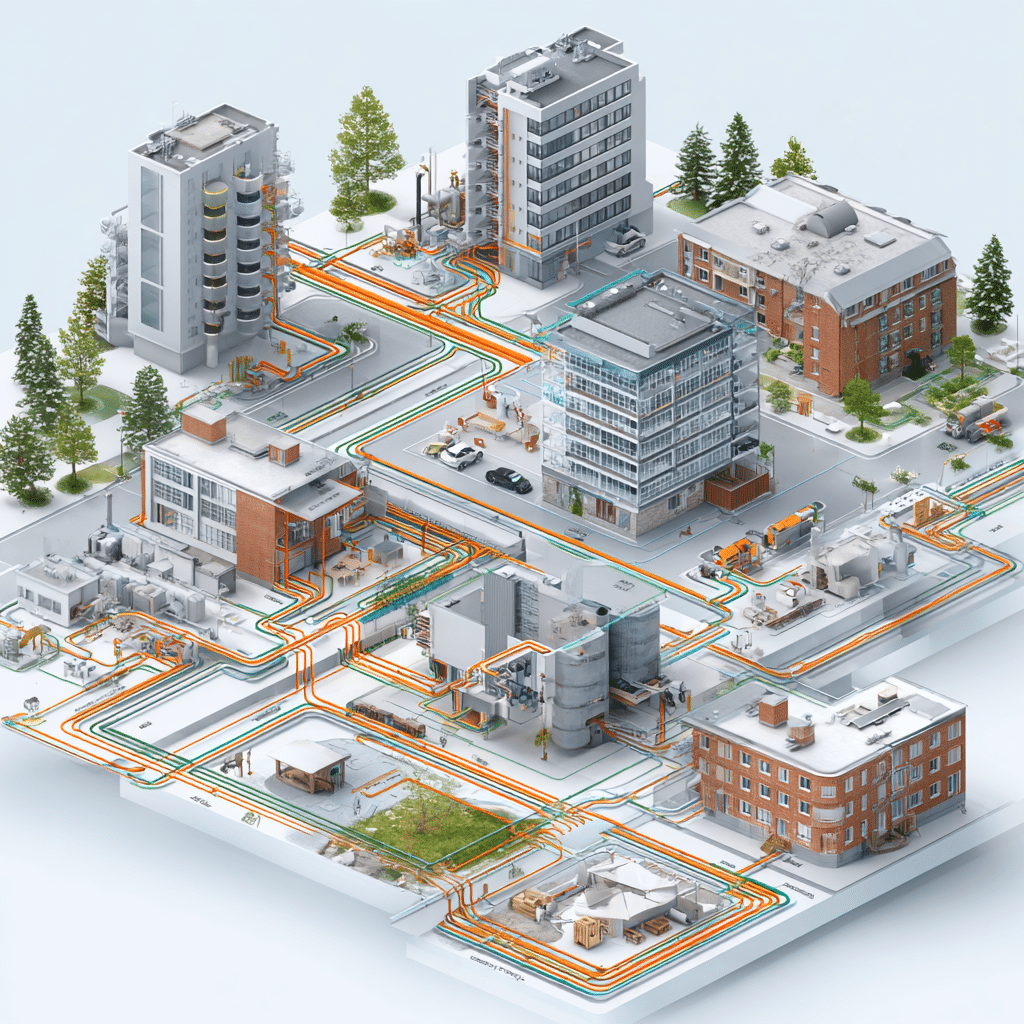

Un réseau de chaleur est une infrastructure centralisée qui distribue de la chaleur à plusieurs bâtiments via un réseau de canalisations souterraines. On peut le décomposer en trois éléments principaux :

- Une ou plusieurs unités de production de chaleur : Celles-ci peuvent utiliser diverses sources d’énergie. On y trouve généralement une source principale (chaleur fatale d’une industrie, chaudière biomasse, géothermie) et une chaufferie d’appoint, souvent au gaz, pour assurer la continuité de service lors des pics de demande ou des opérations de maintenance.

- Un réseau de distribution primaire : Il s’agit d’un circuit fermé de canalisations isolées dans lequel circule un fluide caloporteur, le plus souvent de l’eau. Ce réseau transporte la chaleur de l’unité de production jusqu’aux bâtiments raccordés.

- Des sous-stations d’échange : Installées dans chaque bâtiment, elles agissent comme une interface. Un échangeur de chaleur y transfère l’énergie du réseau primaire vers le réseau secondaire du bâtiment (le circuit de chauffage interne), sans que les fluides ne se mélangent. La technologie a fortement évolué, passant de réseaux de première génération utilisant de la vapeur à plus de 200°C à des réseaux de quatrième et cinquième génération fonctionnant à basse, voire très basse température (parfois moins de 20°C). Cette baisse des températures, facilite grandement l’intégration des énergies renouvelables et de récupération, et permet même des configurations bidirectionnelles pour fournir du froid en été.

Regards internationaux : les exemples inspirants du Danemark et de Vienne

Le Danemark, pionnier du chauffage urbain

Le Danemark fait figure de modèle en Europe, avec plus de 60 % de ses ménages raccordés au chauffage urbain. Cette situation est le fruit d’une planification énergétique volontariste initiée dès les années 1980 pour réduire la dépendance au pétrole. Le pays a été divisé en zones, privilégiant le chauffage urbain dans les grandes villes. Si cette stratégie a permis une forte pénétration des énergies renouvelables, il a également mis en lumière la controverse autour de la biomasse. Bien qu’officiellement comptabilisée comme renouvelable, son utilisation massive, en partie importée, pose des questions en termes d’émissions de CO2 et de biodiversité, un point de vigilance important pour les futurs projets wallons.

Vienne, une stratégie de sortie du gaz ambitieuse

La capitale autrichienne, avec ses deux millions d’habitants, a élaboré une stratégie visant à remplacer ses 500 000 chaudières à gaz. Alors que le réseau de chaleur existant couvre déjà 40 % des besoins, la ville mise sur une planification énergétique fine pour son extension. La stratégie repose sur un zonage précis : les zones denses seront raccordées au réseau centralisé, les zones périphériques à des réseaux locaux, et les zones moins denses à des solutions décentralisées comme les pompes à chaleur. Vienne intègre également des sources de chaleur variées (géothermie, chaleur fatale des data centers, aquathermie) et mise sur le stockage thermique pour optimiser son système énergétique. Cet exemple démontre l’importance d’une vision intégrée à l’échelle d’une métropole.

Quelle situation en Wallonie ?

Un potentiel immense mais sous-exploité

La Wallonie, à l’instar de ses voisins, dispose d’un potentiel de développement des réseaux de chaleur considérable. Selon une étude du Service Public de Wallonie, les réseaux de chaleur pourraient couvrir jusqu’à 44 % des besoins en énergie finale et 70 % des besoins de chaleur de la région. Le potentiel est particulièrement marqué dans le secteur résidentiel.

| Secteur | Potentiel de substitution par réseau de chaleur |

| Résidentiel | 84 % |

| Tertiaire | 54 % |

| Industriel | 29 % |

Seuls 0,5 % de la chaleur est actuellement distribuée par des réseaux en Wallonie. On dénombrait 54 réseaux existants en 2020, majoritairement alimentés par la biomasse (85 %). Des projets emblématiques voient cependant le jour, comme le réseau coopératif de Malempré, celui du campus du Sart-Tilman, ou encore le premier réseau de grande ampleur inauguré à Herstal en 2024, qui valorise la chaleur fatale de l’incinérateur de déchets local.

Les défis du déploiement wallon

Le passage à l’échelle supérieure se heurte à plusieurs obstacles. Le premier est d’ordre financier : le coût d’infrastructure est très élevé, de l’ordre d’un million d’euros par kilomètre de conduite, avec des temps d’amortissement de plusieurs décennies. Ce modèle économique rend les projets difficiles à porter pour des acteurs privés seuls et souligne le rôle crucial des pouvoirs publics et des aides à l’investissement.Le cadre légal, bien qu’il se structure progressivement avec l’arrêté du gouvernement wallon de juillet 2022, reste un point d’attention. Il impose désormais des études de planification aux communes et aux porteurs de grands projets, mais des outils manquent encore pour faciliter sa mise en œuvre. De plus, la Wallonie ne s’est pas encore dotée d’objectifs chiffrés clairs pour le développement des réseaux de chaleur, ce qui freine la visibilité et la priorisation politique. Enfin, la viabilité d’un projet dépend de critères techniques stricts, notamment une densité de demande suffisante (supérieure à 1,5 MWh par mètre de canalisation par an) pour assurer la rentabilité et limiter les pertes thermiques.

Conclusion : de l’ambition à la concrétisation

Les réseaux de chaleur constituent sans conteste un outil puissant et indispensable pour atteindre les objectifs de décarbonation du chauffage en Wallonie. Le potentiel théorique est immense et les sources d’énergie renouvelable et de récupération sont disponibles sur le territoire. Les exemples internationaux et les projets pionniers en Wallonie démontrent la faisabilité et la pertinence de la technologie.Cependant, pour passer d’une phase d’expérimentation à un déploiement à grande échelle, des efforts coordonnés sont nécessaires.

Le renforcement du cadre légal, la mise en place de modèles de financement adaptés impliquant les pouvoirs publics, et une planification territoriale ambitieuse sont les clés pour lever les freins actuels. Il est essentiel de “commencer petit” mais de “voir grand”, en planifiant la croissance future des réseaux dès leur conception. La transformation de notre paysage énergétique est en marche, et les réseaux de chaleur sont appelés à en être l’une des artères principales.

[…] en Wallonie : état des lieux et potentiel. (16 octobre 2025). Consulté le 23 octobre 2025, sur https://energieplus-lesite.be/uncategorized/les-reseaux-de-chaleur-en-wallonie-etat-des-lieux-et-pot…%5B7%5D Energie+. Le potentiel de la chaleur fatale en Wallonie. (17 juin 2025). Consulté le 23 octobre […]